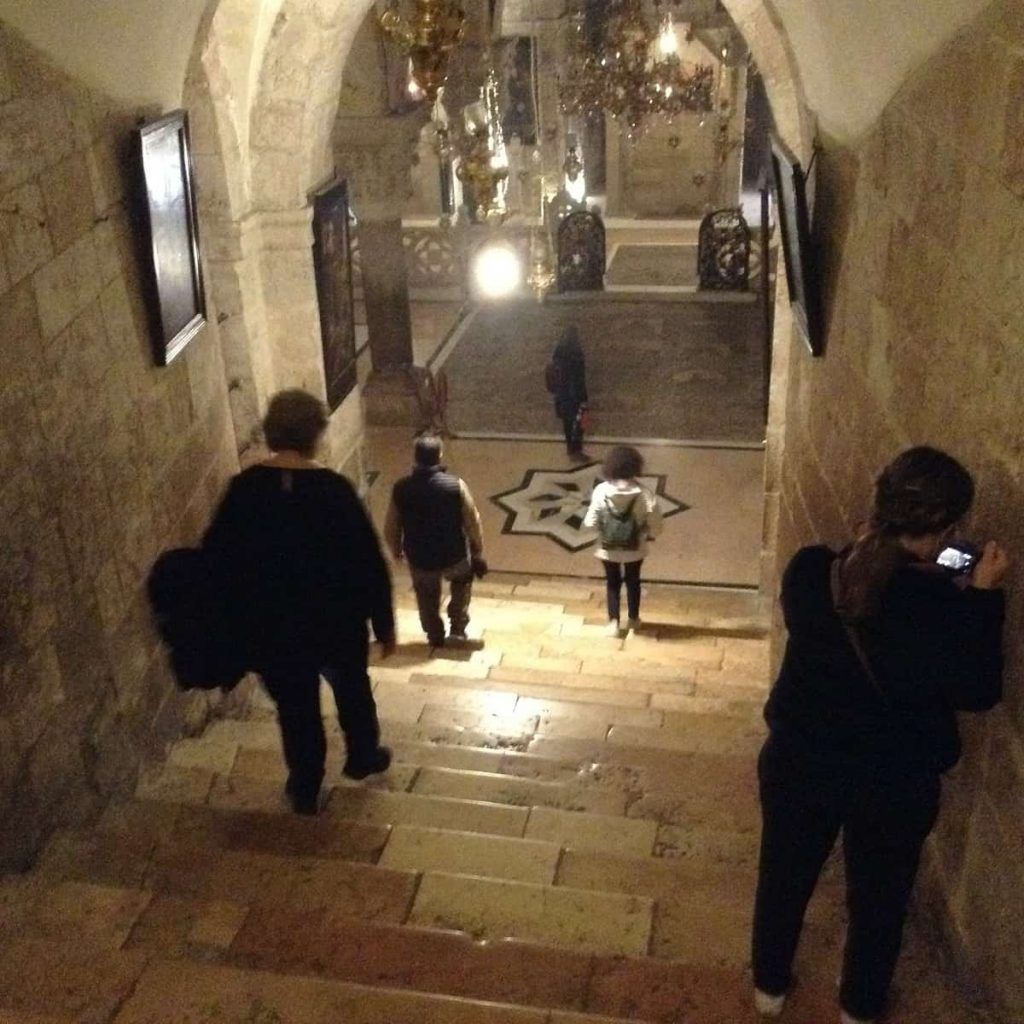

Hemos podido visitar el Santo Sepulcro en Jerusalén a finales de noviembre. El coronavirus y sus restricciones hacen que visitarlo en esta época sea una experiencia única.

A las cinco de la tarde de un lunes hay un silencio y un recogimiento que antes del coronavirus sólo podía encontrarse a primerísima hora, cuando se abría el lugar a las 4 de la mañana. Luego enseguida llegaban las multitudes y el ajetreo.

Hoy, aunque desde mayo se permiten peregrinaciones a Israel y desde el 1 de noviembre se permiten los viajes de personas individuales, todavía son muy pocos los peregrinos en Tierra Santa.

En la tumba de Cristo hay estos días poca gente, pero la tumba nunca se queda sola. Los visitantes entran en el edículo -el templete que cubre la tumba, recientemente restaurado, de una piedra color rosa extrañamente optimista- y ningún monje les apremia a acelerar su paso.

Pueden quedarse varios minutos, agachados en el lugar más sagrado de la cristiandad, tocando la losa, tocando el suelo. Este es el sitio en que el cuerpo de Cristo desapareció, dejando sólo paños y mortajas. Es el lugar en que la muerte fue derrotada para siempre, el agujero por el que los hombres accedieron y accederán a la vida eterna.

Antes apenas tenías unos segundo para musitar agachado un padrenuestro en esa habitacioncita de puerta diminuta. Ahora puedes estar un buen rato y en soledad. No pasa nada si sales un rato para dejar pasar a otros. En pocos minutos podrás volver a entrar. No hay colas.

También puedes subir unos escalones al Gólgota, el lugar de la Crucifixión. «He estado media hora prácticamente sola rezando ante el Calvario», nos dice nuestra amiga. El monje griego o ruso que solía meter prisa, ahora te deja todo el tiempo que quieras.

Con esta época casi sin peregrinos ni turistas, parece como si Dios quisiera a la vez premiar a los más cercanos y atraer a los más alejados.

Los alejados que acuden son los judíos seculares o los musulmanes que por curiosidad se acercan al Santo Sepulcro, ahora que no hay casi nadie en él. En «normalidad» no lo harían, las muchedumbres y las colas les agobiarían, no se tomarían el esfuerzo. Pero ahora no hay nadie y entran a echar un vistazo.

Los cercanos premiados son los inmigrantes cristianos pobres -filipinos o indios trabajadores del hogar o la construcción– que trabajan en Jerusalén y otras ciudades israelíes, que pueden acercarse en un rato de reposo, sin ninguna cola, encender velas y rezar por sus seres queridos que quedaron en Zamboanga o en Kerala. Pueden hablar también con los monjes franciscanos, armenios o griegos, y contar sus penas y esperanzas. A las cinco de la tarde ya es de noche y han cerrado bastantes negocios y algunos salen de trabajar.

Nos sentamos en el banco de madera ante el edículo y contemplamos el lento goteo de personas que se acercan a este lugar, el centro absoluto del universo, el punto donde se deshilacha el poderío de la muerte, donde los demonios no osan mirar porque les da vergüenza su derrota.

Lo que vemos sentados ante el edículo

Llega un guía joven con un matrimonio alemán de unos 50 años. Les explica el edículo, brillante tras su restauración, pese a que el entorno sigue siendo oscuro y sombrío, como siempre. Los esposos entran juntos y están un buen rato solos.

Llega una chica rubia de pelo largo, con tejanos y sombrero vaquero. Va completamente sola. Entra un rato. Al salir, parece a la vez serena e impresionada. Como no hay casi nadie ante el edículo, se queda ahí canturreando algo, probablemente un salmo o himno, mirando hacia el techo y alrededor como si hubiera todo un mundo nuevo que descubrir. Da la sensación de que quiere bailar y salmodiar pero se contiene.

Llega un monje copto, entra a la primera sala del edículo y ¡saca una escalera metálica! Los coptos tiene una minicapillita al lado opuesto de la entrada del edículo, donde celebran su liturgia cuando les toca según el estricto turno del Status Quo. Parece que necesita la escalera para su capilla o para cambiar alguna lámpara. El Status Quo también regula qué denominación -griega, armenia, católica o copta- se encarga de cada lámpara.

Llegan unas chicas europeas, con fulares elegantes al cuello. Ponen cara de asombro al ver el lugar casi vacío, entran y rezan un rato. Luego pasan a la luminosa capilla moderna que hay más allá, donde los franciscano acogen una hora de adoración eucarística. En realidad, Jesús no está ya en la tumba, sino en la capilla de adoración, por el poder que habita en las manos de los sacerdotes.

Llegan dos hombres jóvenes con aspecto de ser de la India. Cada uno lleva una bolsa grande de plástico azul, de las de la basura, quizá llena de ropa. Parece que improvisaron la idea de pasar por el Sepulcro. Rezan un buen rato ante la tumba. Luego buscan a un monje griego, que les da unas velas.

Ellos las encienden de la vela única que hay sobre la tumba de Jesús, se las dan al monje y él abre la capilla ortodoxa que está a oscuras ante el edículo. Allí coloca las velas en un pebetero con arena. Los indios se santiguan al estilo ortodoxo -a la derecha antes que a la izquierda- y se van muy contentos. Darán varias vueltas maravillados por la basílica, que se les ofrece casi vacía.

Llega un hombre joven con barba y bigote bien cuidados, que se descalza y deja los zapatos a un lado junto al banco de madera. Después se postra en el suelo, al estilo musulmán, varias veces. Viene un monje y no le regaña sino que con un gesto le invita a pasar, a entrar ante la tumba vacía. El joven lo hace, al parecer sorprendido. Se queda allí un buen rato. Cuando sale, vuelve a postrarse ante la entrada, y alterna la señal de la cruz -estilo latino- con las postraciones. ¿Es un musulmán recién convertido? ¿Un árabe cristiano que tiene por costumbre postrarse así? ¿Una mezcla de las dos cosas?

Llegan juntos dos europeos, de algo menos de 40 años; él con traje y corbata y barba corta; ella de pantalones rojos llamativos y chaquetita. Entran a la tumba, permanecen un rato, luego pasan a la adoración eucarística de la capilla cercana.

Llega un monje armenio con su clásica capucha de punta triangular. Le acompañan 3 niños de unos 6 años. Primero todos se arrodillan ante la entrada. Están así un minuto y después pasan al interior. Allí encienden velas ante la tumba del Señor. El fuego ilumina la cara solemne de los niños. Rezan un buen rato y luego se van aún con las velas encendidas, probablemente para colocarlas en la capilla armenia.

Llega un grupo grande, una quincena de hombres jóvenes, fuertes y guapos, vestidos con traje. Son italianos, parece que de algún equipo deportivo. Se comportan con respeto y parecen un poco desconcertados. Un monje que habla italiano les invita a entrar.

En el Muro de las Lamentaciones hay zonas de hombres y zonas de mujeres y hay espacios sólo para judíos. En la explanada del Templo sólo pueden entrar musulmanes; judíos y cristianos sólo pueden entrar en contadas ocasiones y con permisos especiales. Pero al Santo Sepulcro entra cualquiera, acoge a todos.

No hay colas en la tumba de Cristo estos días casi sin peregrinos, pero tampoco falta quien rece en ella y quede asombrado.

Una tumba de verdad en la que sí puedes entrar

En un lateral escondido se puede acceder a otra tumba dentro de la basílica. Es una tumba del siglo I de un desconocido, con nichos para dos cadáveres excavados en la roca, según la costumbre judía de la época.

Es inquietante la sensación de que ahí puede quedar un cuerpo para siempre, de que la tierra, la oscuridad, devoran al hombre, de que la roca atrapa al que desciende a esa gruta. Casi nadie va allí, ni siquiera en domingo, cuando hay más visitantes. Pero esa cueva es la que mejor permite imaginar hasta qué punto debía ser triste, desazonador, poner el cuerpo de Cristo en un sepulcro. Una derrota definitiva y total. Y, sin embargo, al tercer día todo cambió.

Los arqueólogos y expertos dicen que la tumba de Cristo en realidad es una cueva muy parecida, que está unos metros por debajo del edículo donde rezan los peregrinos.

La oración, más que la piedra, marca el lugar. Incluso en tiempos de pandemia o postpandemia, no deja de marcarlo nunca.